01.生理学的任务和研究方法

02.内环境稳态及其维持

03.人体生理功能调节

第一节 生理学的任务和研究方法

一、生理学及其任务

生理学是生物科学的一个分支,是研究正常机体(生物体)功能活动规律的一门学科。

生理学的任务是:

1.阐明正常机体各种功能活动及其产生机制。

2.机体内、外环境的改变对各种功能活动的影响。

3.机体应对环境变化所作的各种调节。

二、生理学的研究方法

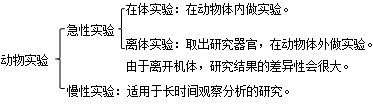

主要是利用动物实验来进行研究。研究的三个水平:细胞和分子、器官与系统、整体。

第二节 内环境稳态及其维持

一、机体的内环境

正常成人的体液总量占体重的60%

○体液的2/3为细胞内液

○体液的1/3为细胞外液

○细胞外液的3/4为组织液

○细胞外液的1/4为血浆

记忆:2/3细胞内,1/3细胞外,细胞外面分4份,3份组织1份浆

细胞外液是细胞直接接触和生活的场所,因而被视为机体的内环境。

人体各部分体液既相互分隔又相互沟通,分隔血浆和组织液的是毛细血管壁,而分隔组织液和细胞内液的则为细胞膜;但水和溶质分子可在一定条件下跨细胞膜和毛细血管壁移动。各体液中,血浆是内环境中最活跃的部分,是沟通各部分体液并与外环境进行物质交换的重要媒介。

二、稳态

正常情况下,机体内环境的理化性质总能保持相对稳定,这种状态称为稳态。

稳态维持正常生命活动的必要条件。因为人体细胞需要足够的营养物质,例如:氧、水、各种离子等等,而这些营养物质主要是通过细胞外液途径来进行传递的。所以内环境的理化因素处于一个动态平衡的稳态至关重要。

三、稳态的维持

维持稳态依靠“反馈控制”来实现。主要以负反馈的形式进行。负反馈是由受控部分发出的信息反过来作用于控制部分,使之原先过强的控制指令减弱,或过弱的控制指令加强,从而使受控部分的活动维持相对稳定的一种控制形式。

负反馈控制都有一个调定点。调定点是指自动控制系统所设定的一个工作点,使受控部分的活动仅在一个狭小的范围内变动。例如,体温、血压、血糖浓度等的调定点即为其各自的正常值均数。

人体内还有另一种形式的反馈,与负反馈不同,它不起纠偏作用,而是经过多次信息往返不断增强受控部分原先活动的程度,使某功能活动很快达到高潮并发挥最大效应,称为正反馈。如发生血液凝固时,许多凝血因子按顺序活化而产生级联反应,一个凝血因子的活化引起多种凝血因子的活化,下一级凝血因子的活化又反过来加速活化上一级凝血因子,从而使效应不断放大和加速。正反馈远不如负反馈多见,且通常在局部和短时内发挥作用。

第三节 人体生理功能的调节

人体生理功能的调节主要有:神经调节、体液调节、自身调节。

一、神经调节

神经调节是人体内最主要的调节形式,通过反射而实现。

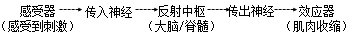

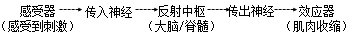

由感受器、传入神经、反射中枢、传出神经和效应器所组成的结构基础称为反射弧。

二、体液调节

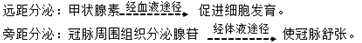

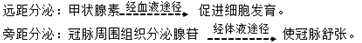

体液调节是人体内又一重要调节形式,由特殊的化学物质通过体液途径而实现。其中以内分泌激素经血液途径作用于靶细胞的调节最重要。

体液调节方式:

神经-体液调节:由神经、体液调节共同参与。肾上腺受交感N支配,交感N兴奋后,肾上腺髓质释放肾上腺素,使呼吸、心跳增快。

三、自身调节

是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应。如在一定范围内增加骨骼肌收缩前的长度可使肌肉收缩张力增大。